Апроксимация «неискаженных» участков осуществляется на основе соотношения:

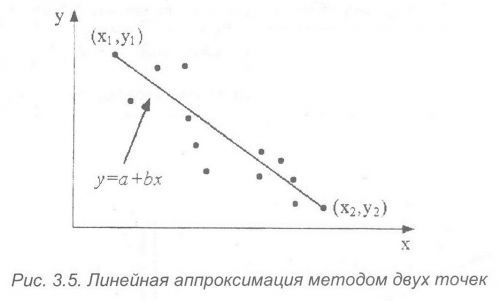

Параметры аппроксимации определяются либо методом двух точек (2PA), либо методом наименьших квадратов (LSA). Принцип аппроксимации методом двух точек иллюстрирует рис. 3.5.

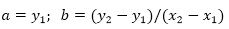

При этом

Где

y1, y2 – уровень мощности обратного рассеянного потока в выбранных измерителем точках (дБм);

x1, x2 – расстояние от точки ввода излучения в ОВ до выбранных измерителем точек 1 и 2 соответственно (км).

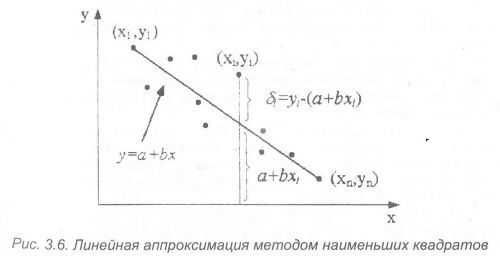

Принцип определения параметров аппроксимации методом наименьших квадратов демонстрируется на рис. 3.6.

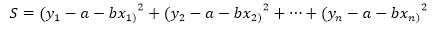

Как показано на рис. 3.6 исследуемый участок рефлектограммы между выбранными точками (х1, y1) и (хn, yn) разбивается на (n – 1) интервалов и по рефлектограмме определяются значения (xi, yi) для каждой границе интервалов (х1, y1), (х2, y2), …, (хn, yn). Параметры аппроксимации а, b получают из условий минимума значения суммы S квадратов отклонений Δi теоретической и экспериментальной кривой.

или

или

путем решения системы уравнений

путем решения системы уравнений

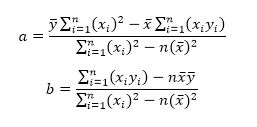

которая описывает условия минимума величины S. Решение данной системы уравнений записывается в виде

которая описывает условия минимума величины S. Решение данной системы уравнений записывается в виде

где

где

Как правило, в оптических рефлектометрах имеется возможность выбора способа определения параметров линейной аппроксимации в зависимости от вида рефлектограмм и измеряемой характеристики волокна.

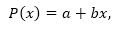

Результатом аппроксимации является определение параметров а и b в уравнении

где

где

b – коэффициент затухания оптического волокна на аппроксимируемом квазирегулярном участке.

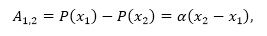

Таким образом, затухание а1,2 между двумя произвольно выбранными точками 1 и 2 линии определяется как разность уровней потоков обратно рассеянной мощности в этих точках

где

где

x1 и x2 — расстояние до точек 1 и 2 (км);

α – коэффициент затухания α = -b (дБ/км).

Расстояние x1 и x2 определяется путем расстановки в соответствующих точках рефлектограммы маркеров. Расстояние до маркеров вычисляются в соответствии с соотношением

момента ухода зондирующего импульса.

Длины оптических кабелей и расстояния до неоднородностей в линии определяются по аналогии, путем расстановки маркеров на рефлектограмме в соответствующих точках.

Максимальные длины ОК измеряемые с помощью OTDR определяются характеристиками ОВ и величиной динамического диапазона.

Динамический диапазон – одна из основных характеристик OTDR. Различают несколько оценок этой величины. Широко используются понятия динамического диапазона по потоку обратно рассеянной мощности определяемые по рефлектограммам. Наиболее распространенными среди них являются; эффективное значение динамического диапазона Deи динамический диапазон при отношении сигнал/шум равном единице (SNR = 1) – DS = DI.

Эффективное значение динамического диапазона De определяют, как разность между уровнем мощности обратно рассеянного потока в точке ввода оптического излучения в ОВ и уровнем на 0,3 дБ выше максимального уровня шума.

Динамический диапазон DI (или DS) – это разность между уровнем мощности обратнорасеянного потока в точке ввода и уровнем среднеквадратического значения шума (как правило, определяется как 0,707 от максимального значения шума). Принцип определения величины D1 и Deдемонстрируется на рис. 3.4.

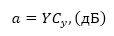

При определении уровней мощности обратного потока по рефлектограмме используют известное значение цены деления по оси ординат Cy (дБ/дел). Уровень мощности в искомой точке рефлектограммы определяется соотношением

где

где

Y – геометрический размер в (дел), соответствующий ординате искомой точки;

Cy – цена деления по оси ординат.

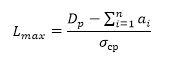

Максимальная дальность действия OTDR (измеряемая длина ОК) в первом приближении может быть определена из соотношения

где

Dp= D1 – SNRT;

Dp – рабочий динамический диапазон (дБ);

D1 – динамический диапазон при SNR = 1 (дБ);

SNRT – требуемое отношение сигнал/шум (дБ);

ai – затухание i-ого соединения (дБ);

n — количество соединений в линии;

αср – среднее значение коэффициента затухания линии.

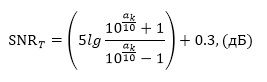

Требуемое отношение сигнал/шум (SNRT) в зависимости от затухания на нерегулярности ак можно определить из соотношения

| Перейти к предыдущей части | Перейти к содержанию |